ONE POINT ADVICE

経営ワンポイントアドバイス中小企業にとっての

人材確保・育成のポイント

中小企業診断士

内田 英明 氏

近年、労働力に対する需給がひっ迫して人材の争奪戦が激化しています。「人手不足倒産」も増加し、ある信用調査会社のレポートによれば2024年には過去最多の件数が発生しています。人材確保は中小企業にとってまさに生き残りのカギとなっています。

賃上げにどう取り組むべきか?

昨今の物価高騰も相まって、賃上げの必要性が高まっています。対外的に競争力がある給与水準や福利厚生は人材確保にとって重要な要素です。しかしながら、給与面で中小企業が大企業に対抗するには限界があり、より大局的な視点を持つ必要があります。もちろん給与の世間相場には目配りをした上で、可能なレベルで賃上げをしなければなりませんが、働きやすい職場環境の整備、成長機会の提供、良好な企業文化の醸成などにも取り組むことが大切です。

モチベーション理論を活用する

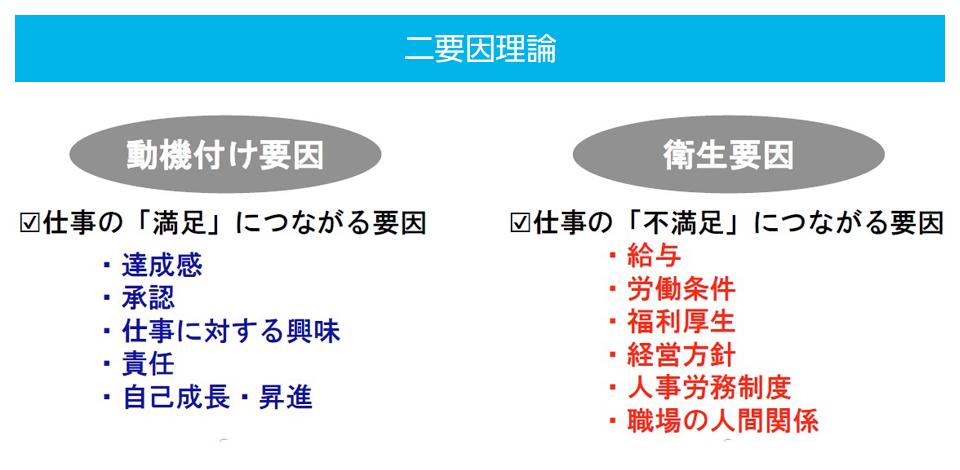

さらに参考になるのがモチベーション理論です。特に有名なのが、米国の心理学者であるF・ハーズバーグ氏がその調査研究をもとに提唱した「二要因理論」です。一部には異論や批判がありますが、理論としては合理的と言えます。具体的には人事労務管理に必要な要素を「動機付け要因」と「衛生要因」の2つに分けて考えます。

■動機付け要因:仕事の満足度に関わるもので、「多いほど仕事に対して前向きになる」要素。

■衛生要因:仕事の不満に関わるもので、「不足していると不満を感じる」、「あるからと言って必ずしも満足にはつながらない」要素。

注意したいのは、給与は「衛生要因」に属するということです。つまり給与水準は、低いと不満になりますが、高いからと言って必ずしも満足にはつながらない要素です。従業員の立場からすれば、給与水準は高い方が良いのは言うまでもありませんが、経営者には世間相場と自社の内情とのバランスを考慮しながら、賃上げを慎重に進めることが求められます。

経営者がより留意しなければならないのは「動機付け要因」です。大切なのは、仕事に対する達成感や他者からの承認を従業員により多く体験させ、自身の成長につながる仕事への興味を高めることです。

必要なのは適切な評価とプラスのフィードバック

そのためには、従業員の働きぶりを適切に評価しなければなりません。従業員数がそれほど多くない企業では体系的な評価制度を整備する必要はありませんが、経営者は従業員一人ひとりをしっかり見ることを意識しましょう。

大企業も巻き込んだ人材の争奪戦が続く中で、中小企業が欲しい人材を採用する難度は以前にも増して高くなっています。したがって、すでに在籍している従業員をいかに育成できるかが課題です。従業員の日頃の働きに対してポジティブなフィードバック(称賛や感謝)を継続しながら成長を促していくことが、企業の発展に直結します。